农药成分机理是什么?农药成分机理的含义是什么?

农药成分机理是什么?农药成分机理的含义详解

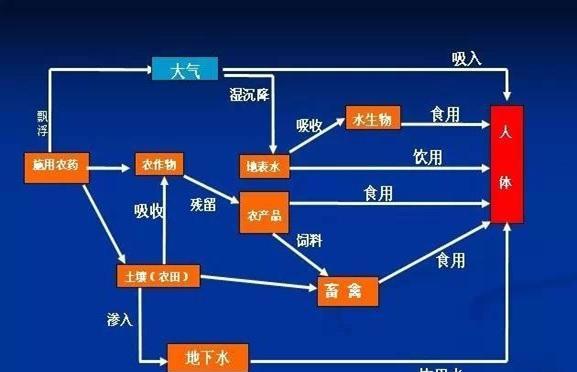

在现代农业中,农药被广泛使用以防治病虫害、杂草和微生物等对农作物的侵害。农药的有效成分所产生的作用机制是指其对靶生物(害虫、真菌、细菌或杂草等)施加影响的方式,这一机制被称为农药成分机理。本文将深入探讨农药成分机理的含义,带您了解其背后的科学原理。

农药成分机理的分类与作用

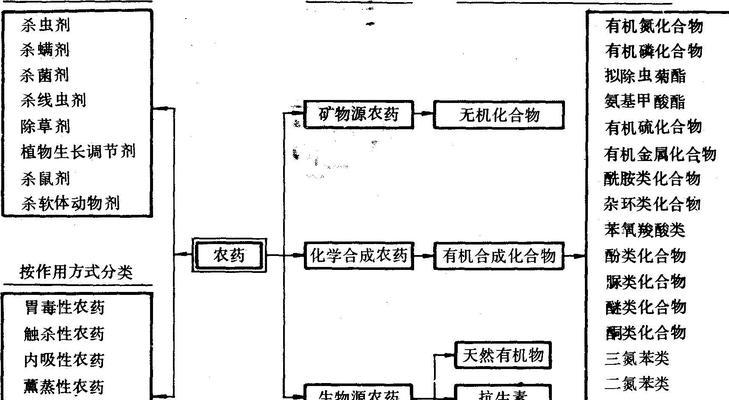

农药根据其作用机理可以分为以下几类:

1.神经毒素

神经毒素类农药的作用机理是干扰害虫等靶标生物的神经系统,导致其过度兴奋、麻痹或死亡。有机磷农药通过抑制乙酰胆碱酯酶的活性,使得神经传递物质乙酰胆碱在神经突触间隙中不能被及时清除,从而导致神经系统的持续激活和麻痹。

2.生长调节剂

生长调节剂类农药可以干扰植物或昆虫的生长发育过程。举例来说,植物生长调节剂通常会模仿或抑制植物生长素、赤霉素等植物激素,从而阻碍植物生长或影响其生理活动。

3.杀菌剂

杀菌剂是一类能有效防治植物病害的农药,其作用机理主要是抑制或杀死病原微生物。比如,苯并咪唑类杀菌剂通过干扰细胞壁的合成,破坏真菌细胞的完整性,达到控制病害的目的。

4.除草剂

除草剂的作用机理则是通过影响植物的特定生理过程来杀死杂草,而不影响作物。激素型除草剂模拟植物激素作用,导致杂草生长异常或死亡。

农药成分机理的具体作用过程

农药成分在特定浓度下,与靶标生物的特定分子位点结合,这一特异性的结合引发了其生物化学变化,进而导致生物体内发生一系列连锁的生理功能紊乱。

1.酶抑制

许多农药有效成分通过抑制靶标生物体内重要的酶类来发挥其作用。比如,抑制呼吸链中的酶,会阻碍细胞的能量产生,导致细胞死亡。

2.内分泌干扰

某些农药,特别是激素型农药,可以干扰生物体的内分泌系统,影响激素的正常平衡,从而破坏其正常的生长发育。

3.生物膜破坏

农药成分也可能直接作用于生物膜,破坏其结构完整性,导致细胞破裂或生理功能障碍。

农药成分机理的选择与应用

选择合适的农药成分机理至关重要,因为它直接关系到农药的防治效果与环境安全性。在农药选择时,应根据以下几点:

靶标生物种类

作物的种植周期和生长阶段

环境条件,如温度、湿度等

农药的残留性和抗性管理

结论

综合以上,农药成分机理是决定农药作用效果和环境影响的重要因素。通过深入理解不同农药成分的作用机理,不仅可以提高农业生产效率,还可以减轻农药对环境的潜在危害。未来,随着科学的持续进步,农药成分机理的研究将为开发更安全、更高效的绿色农药提供理论支持。

请参考以上内容,确保您在撰写文章时涵盖所有相关主题和信息,以便全面而深入地解释“农药成分机理”的含义和重要性。同时,请确保文章的内容具有科学依据,并且对所涉及的专业性术语进行清晰的解释,以方便各种背景的读者理解。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 3561739510@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。

- 石膏花的花语寓意是什么?它在装饰中有何特别含义?

- 八个玫瑰花寓意什么含义?八个玫瑰花代表的寓意是什么?

- 君子兰叶尖发黄缺少什么营养素?

- 牡丹花瓣的用途是什么?如何有效利用?

- 花语泥潭大结局内容是什么?结局中花语有何深意?

- 盛鼎花语礼花代表什么含义?

- 北方如何养殖户外君子兰?

- 君子兰养殖需要哪些材料?

- 花语绵绵的含义是什么?花语绵绵代表什么?

- 送男人的花语代表了什么?

花语分享最热文章

- 最新文章

- 热门文章

- 热门tag